Ver cine cubano en YouTube cuando la nostalgia comienza a ganarnos terreno es un gusto culposo y masoquista de la gran mayoría de exiliados de la isla. Culposo porque la mayoría nos marchamos asegurando que no queríamos saber más nada de «aquello», sin sospechar que luego nos encontraríamos persiguiendo nuestra emblemática cafetera, comprando H. Upmans a altos precios de reventa internacional y alimentando nuestra nostalgia con pedacitos de videos de las redes. Masoquista porque, aun frente al catálogo (tan extenso como mediocre) de las plataformas de streaming, preferimos volver a ver cintas que parecen haber sido grabadas con uno de aquellos Nokia de los tempranos 2000. Son entonces nuestras películas como Davids enfrentados a los Goliat del streaming, pequeñas, pero certeras con la honda que nos da en el corazón.

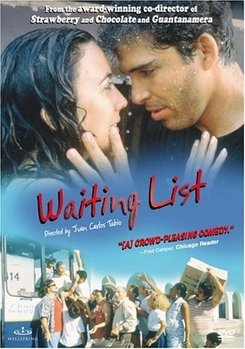

Anoche volví a ver Lista de espera, una verdadera joya de Juan Carlos Tabío. Como en la mayoría de nuestras producciones, las risas, los amores y la «cubanidad» no faltaron, pero no fue hasta ayer que pude entender el subtexto de la trama. Cómo es posible que hayan tenido que pasar casi 20 años para darme cuenta de que Lista de espera es una metáfora hermosa y lacerante de la propia isla.

La película se desarrolla en el año 1993, plena crisis económica, en una terminal de guaguas (buses). Allí convergen diversos personajes en su tránsito a uno y otro extremo del país. Entre ellos está Emilio, un joven ingeniero; Jacqueline, una joven afable y hermosa que va a casarse con un español; Rolando, un vividor que se hace pasar por ciego, bastón incluido, para aprovecharse de las preferencias de discapacitados en las filas; Fernández, el administrador de la terminal; y Cristóbal, un hombre al que le gustan las cosas demasiado rectas.

La trama comienza a torcerse cuando el único bus que pasa por la terminal anuncia que solo puede llevar a UN pasajero. Los ánimos se caldean, los viajantes se empujan, Rolando el falso ciego grita exaltado: «¡Yo soy un caso social!», y todos se disputan la gracia de ese único asiento. Mientras tanto, Fernández el administrador confirma que se está reparando la guagua que pertenece a la terminal, que falta poco y que pronto saldrá con destino a Santiago o a La Habana, en dependencia de la hora.

Las esperanzas de todos terminan por irse al caño cuando la guagua recién reparada comienza a humear y el motor lanza un último estertor antes de apagarse definitivamente. Entonces, en perfecta sincronía con el espíritu del cubano, comienza a surgir una cofradía, un espíritu de pertenencia entre todos los presentes que se embarcan en la reparación de ese motor traicionero. Surge un romance entre Emilio y Jacqueline, y todos secundan con entusiasmo a Rolando quien, aún en su papel de ciego, asegura que el motor tiene salvación y que solo necesita una pieza para echarlo a andar.

El esfuerzo es bien recibido por todos, menos por Cristóbal, ese personaje de maletín y guayabera que protesta. Condena la iniciativa, invoca el protocolo, amenaza al administrador Fernández por permitir semejante «indisciplina» y, finalmente, decide marcharse caminando en busca de peces más gordos que pongan fin a la aberrante situación que comienza a surgir en la terminal.

Finalmente, la guagua no se arregla. Todos están varados en la terminal, un lugar sucio y víctima de la desidia, donde nada funciona y la única salvación protocolar de las cosas rotas son piezas que ya jamás llegarán del difunto bloque soviético. Pero allí, en medio del caos, nace el amor entre Emilio y Jacqueline, y de su pasión brotan como retoños en flor más iniciativas para hacer su estancia en la terminal más agradable. «¡Vamos a pintar!», propone Jacqueline. «¡Y yo voy a sembrar unas maticas!», agrega Regla. «También se pueden hacer cuartos», ofrece Fernández. Y Avelino, ciudadano español cubanizado, cumple su sueño de hacer una biblioteca.

Hermanados bajo ese sentido de pertenencia que nos caracteriza, los viajantes varados reparan, pintan, decoran, intercambian pesares y ofrecen sus víveres para cocinar una cena que los reúne a todos alrededor de una larga mesa improvisada con puertas viejas, inmersos en una felicidad efímera y surrealista sobre la que penden dos espadas de Damocles: la realidad y la «rectitud» de Cristóbal.

Para mí uno de los momentos clave es la escena donde Jacqueline es sorprendida por Antonio, su prometido español, mientras está sobre unos andamios pintando las paredes de la terminal. Es como si Antonio fuera la encarnación de la realidad interrumpiendo de un golpe la platónica felicidad que estaban construyendo. Jacqueline está varada en una terminal donde nada funciona, sin esperanzas de agarrar un bus hasta su destino; Antonio viene a salvarla. Pero Jacqueline prefiere quedarse.

Como espectadora, sentí esa escena como una revelación del absurdo. Como un filtro de realidad proyectado sobre una dicha pasajera y limitada a una burbuja. Y me pregunto, ¿acaso todos los que emigramos no fuimos Jacqueline y acaso Cuba no es como la terminal? Nada funcionaba, pero no queríamos irnos. Allí amamos, allí pertenecimos, allí forjamos relaciones, allí construimos cosas con nuestras manos, allí tuvimos el sueño de reparar, de pintar, de cambiar los muebles de la casa, como cantara Tony Ávila.

Pero al final, igual que en Lista de espera, despertamos del sueño compartido, con el sabor agridulce de ese algo que podría haber sido y no es. Despertamos para darnos cuenta de que estamos en una terminal donde nada funciona, que fuera nos espera la vida, quizás menos amable que el sueño, pero más real. Llega el día en que despertamos y nos damos cuenta de que tenemos que seguir camino, porque sin importar el destino, todos queremos llegar a alguna parte y quedarse en la terminal es vivir estancados. Entonces agarramos la maleta y nos vamos, porque aunque quisiéramos pintar y reparar la terminal, sabemos que Cristóbal no va a permitirlo. Así transcurre una de las escenas que cierran el filme: Cristóbal llega a la terminal acompañado de figuras de autoridad, de «pinchos más pinchos», que reprenden duramente a Fernández por haber alimentado iniciativas y violado orientaciones y directivas.

Hay en Cuba más Jacquelines y Emilios que Cristóbales. Hay más gente con manos prestas a reparar y construir en nuestra isla lo que han destruido en más de 6 décadas de autocracia disfrazada de socialismo. Pero son los Cristóbales de toda índole y categoría quienes ostentan, y se niegan a ceder, el verdadero poder de cambiar las cosas. Por eso cada día despiertan más Jacquelines y Emilios de sus platónicos sueños y escapan de una isla-terminal que se hunde en la decrepitud y la decadencia.

Ahora navegamos nuevas realidades desperdigados por el mundo, portadores irredentos de nuestra patria en cada gesto, orbitando la nostalgia como microislas identitarias, soñando con todo lo que habríamos podido hacer, con todo lo que haríamos si Cristóbal nos dejara.